« La réalité, ça n’est pas juste un mot, c’est une histoire. Une histoire vraie. […] Certains pensent qu’en partant en Europe ou en Amérique, leur futur sera assuré. Mais tout le monde ne sait pas qu’en réalité, il y a de nouvelles personnes, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle langue, de nouvelles règles. Ici, on devient des machines qui font seulement ce qu’elles ont le droit de faire. On n’est même pas libre d’aller où l’on veut, par notre propre volonté. Voilà ce qu’est la réalité pour moi. »

Au premier abord, Shaami est un garçon timide, fluet, mais aux épaules solides. Du haut de ses seize ans, il a traversé des situations auxquelles peu de gens ont fait face. Après avoir fui la violence au Pakistan, son pays d’origine, Shaami est arrivé en France en octobre dernier, seul.

Seul dans un labyrinthe administratif

Comme de nombreux autres adolescents étrangers non-accompagnés, Shaami n’a bénéficié d’aucune assistance ni protection de l’Etat à son arrivée à Paris. En principe, les jeunes dans son cas devraient être pris en charge et protégés par le département jusqu’à ce que leur minorité et leur isolement soient évalués par le dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers (DEMIE). Mais en pratique, la prise en charge est très aléatoire. À Paris, où de nombreux migrants arrivent, le dispositif est saturé et défaillant, et de nombreux jeunes se retrouvent à la rue. Alors que certains sont recalés aux faciès à l’entrée, une pratique strictement illégale, ceux qui parviennent à rentrer au DEMIE sont contraints à attendre jusqu’à trois semaines avant d’obtenir un rendez-vous.

Quelques jours après leur entretien, les jeunes reçoivent le résultat de l’évaluation qui déterminera s’ils pourront bénéficier d’une protection au titre de l’aide sociale à l’enfance, la politique sociale qui garantit à tous les mineurs non-accompagnés sur le territoire français une prise en charge et une mise à l’abri.

85% des jeunes qui se déclarent mineurs sont déboutés de leur minorité. Ce fut le cas de Shaami.

Une fois de plus, il est laissé à l’abandon, sans hébergement, et sans accès aux services sociaux ni aux soins de santé. Aujourd’hui, Shaami est pris en charge par Médecins sans Frontières (MSF), et attend le résultat du recours déposé devant le juge des enfants, afin de contester la première évaluation de sa minorité.

« Pendant toute la procédure devant le juge des enfants, ces jeunes se retrouvent à la rue sans aucune protection, sans aucun moyen de survie, et ils n’ont même pas accès au dispositif d’hébergement d’urgence pour les adultes, » explique Jean-François Martini, juriste au Groupe d’Information et de Soutien aux Immigrés.

De nouvelles règlementations qui mettent en danger les jeunes

Le 5 avril dernier, le Conseil d’Etat a refusé la suspension d’un décret qui institue de nouvelles réglementations concernant la procédure d’évaluation de la minorité des jeunes non-accompagnés. Entre autres, ces nouvelles règles introduisent un fichage biométrique et un passage obligé en préfecture pour les jeunes ; des mesures qui, d’après les expérimentations menées dans trois départements-pilotes, éloigneraient les enfants des dispositifs de protection de l’enfance.

« L’obligation de se présenter en préfecture, associée pour de nombreux jeunes à la peur de la police et de l’arrestation, […] génère une situation où les jeunes font tout pour tenter de survivre par eux-mêmes et disparaître des radars, et sont en situation de plus en plus précaire et exposés à toutes sortes d’abus, » estime Priscillia de Corson, chargée de plaidoyer au sein du programme de MSF auprès des mineurs non accompagnés en France.

En plus d’avoir un effet dissuasif auprès des jeunes, ce passage en préfecture n’est encadré par aucune personne chargée de veiller à l’intérêt et à l’accompagnement des enfants, ni par un traducteur lorsqu’ils ne maîtrisent pas le français. Dans certains cas, ce passage peut donner lieu à une expulsion immédiate du territoire français.

« Rien n’est facilité pour des jeunes qui ont pour la plupart déjà subi de nombreux traumatismes, et avec ce décret, on bascule vers une logique sécuritaire et de répression au lieu de garantir et d’organiser une protection de l’enfance efficace, » déclare la chargée de plaidoyer à MSF.

« Nous constatons […] que les évaluations telles qu’elles sont conduites aujourd’hui par les départements sont défaillantes et que le recours au juge est essentiel. Dans un cas sur deux en moyenne, lorsque le juge est saisi par des jeunes que les départements ont refusé de placer à l’Aide sociale à l’enfance, il ordonne leur protection au motif qu’ils sont bel et bien mineurs et en danger, » ajoute de Corson.

Une mise en place du dispositif à l’échelle nationale est prévue avant la fin du mois de mai 2019.

Des tests osseux qui portent atteinte à la protection de l’enfance

Dans certains cas où le département juge que l’évaluation de permet pas de déterminer l’âge du jeune, les juges peuvent, en dernier recours, ordonner un examen d’âge osseux. Prévu par l’article 388 du code civil, cet examen conçu dans les années 1930 est jugé obsolète et « pas fiable » par l’ordre des médecins. D’après les spécialistes, les marges d’erreur des tests pourraient aller de dix-huit mois à trois ans.

Ordonnés de façon systématique par certains juges, ces tests portent atteinte au principe de présomption de minorité, à la protection de l’enfance, au droit à la santé, et à la dignité des jeunes étrangers.

Aujourd’hui, les ONG continuent de dénoncer le fichage des mineurs étrangers, et à se battre pour l’annulation du décret prévoyant le déploiement du nouveau dispositif à l’échelle nationale. Une question prioritaire de constitutionnalité pourrait être présentée au Conseil constitutionnel contre l’article de loi qui a introduit cette disposition dans le Code des étrangers et du droit d’asile, pour enfin reconnaître qu’elle porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Le rêve de Shaami ? « Montrer aux gens dans mon pays la réalité en France. »

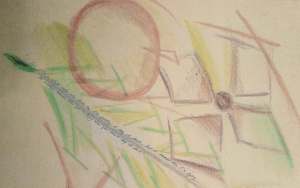

Image: Peinture de Shaami, mars 2019.